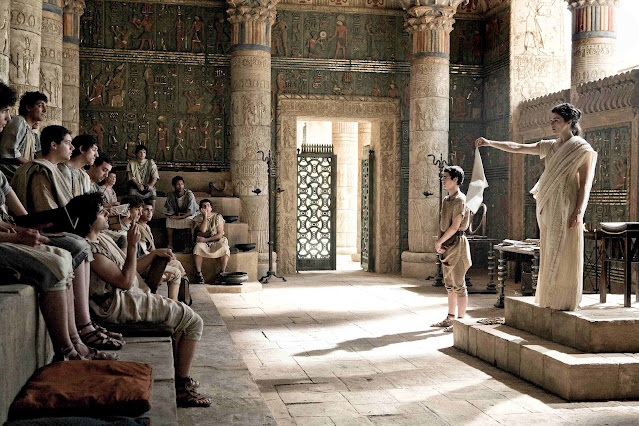

À la fin du IVe siècle, dans l’effervescence cosmopolite d’Alexandrie, Hypatie s’impose comme une figure unique : philosophe, mathématicienne et astronome, elle incarne l’héritage du savoir antique à une époque où l’Empire romain d’Orient bascule lentement vers le christianisme officiel. Fille du savant Théon, elle reçoit une éducation exceptionnelle, axée sur la logique, les mathématiques, l’astronomie et la philosophie platonicienne. Rapidement, elle dépasse l’enseignement de son père et devient elle-même une maîtresse reconnue, attirant autour d’elle une élite intellectuelle avide de savoir. Dans une Alexandrie tiraillée par les tensions religieuses, son prestige repose autant sur son érudition que sur son éthique et sa droiture morale. Hypatie enseigne dans l’école néoplatonicienne d’Alexandrie, où elle commente les textes d’Euclide, Ptolémée ou Plotin. Elle contribue à la diffusion et à l’amélioration des savoirs mathématiques et astronomiques de l’Antiquité, en particulier sur les coniques, les systèmes planétaires et les instruments comme l’astrolabe. Bien que ses œuvres soient perdues, ses contemporains, comme Synésios de Cyrène, en témoignent avec admiration. Elle incarne un idéal d’intellectuelle complète : aussi rigoureuse dans sa pensée que brillante dans l’art du discours. C’est aussi une femme indépendante, se déplaçant seule dans la ville, ce qui frappe les esprits de son temps autant que son intelligence.

Mais son rayonnement finit par la placer au cœur d’une lutte de pouvoir brutale entre le préfet romain Oreste, qui l’admire et la consulte, et l’évêque chrétien Cyrille, soucieux d’affirmer l’autorité ecclésiastique sur Alexandrie. Dans un climat de haine religieuse croissante, Hypatie, en tant que païenne influente et proche du préfet, est accusée par des fanatiques d’entraver la paix entre chrétiens et autorités impériales. En 415, elle est sauvagement assassinée par une foule de moines extrémistes, probablement les Parabolani, qui la lynchent, la démembrent et brûlent son corps. Ce meurtre marque symboliquement la fin d’une époque : celle d’une Alexandrie ouverte aux savoirs anciens. La mort d’Hypatie résonne comme une tragédie emblématique : elle incarne le basculement entre le monde antique et un nouvel ordre dominé par la foi dogmatique. Certains y voient l’un des premiers actes d’un obscurantisme triomphant, où la science est étouffée par la violence religieuse. Pourtant, loin de disparaître dans l’oubli, Hypatie devient au fil des siècles un symbole. Figure de la liberté de pensée, elle est redécouverte et célébrée à la Renaissance, puis au XIXe siècle, dans les cercles rationalistes et féministes. Son nom devient un étendard pour celles et ceux qui refusent le silence imposé à la raison.

Aujourd’hui, Hypatie fascine toujours. Son histoire est contée dans de nombreux ouvrages, bandes dessinées, et dans le film "Agora" (2009), qui restitue avec force la beauté et la cruauté de son époque. Elle n’est pas seulement une martyre de la science ou une victime des conflits religieux, mais une femme rare qui a su défendre, jusqu’à la mort, la dignité de la pensée. À travers elle, c’est la mémoire d’une antique Alexandrie – savante, brillante, plurielle – qui continue de rayonner dans notre imaginaire.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire